カテゴリー : むかしのお山参詣

「岩木山」 著者 品川 弥千江 昭和四十三年十一月六日東奥日報発行より抜粋

2012.01.27 - むかしのお山参詣 - 岩木登山ばやし保存会

登拝は千年前から

小栗山や大坊の部落民のように昔からお山参詣をしない珍しいところもあるが、それは信仰の世界だからで、名実ともに青森県第一の高峰に登りつめてみたいという本能は、だれしもあったであろう。こういう部落民にも、終戦後は機会均等が与えられ、スカイラインが開通されるに及んで、抵抗も感じることなく楽しい登拝をする人が多くなりつつある。

登拝の歴史は?

いつのころから登拝は始まったのか。岩木山は古代あるいは人類が住み着いた後はじまった山岳宗教の一大霊場として登拝された山であったことには間違いはあるまい。寛治五年(1091年)十腰内から百ノ沢をこえて現在に至る前、登拝者が奇禍にあい、我慢ならずにいたところへ神示があって百沢へ下居宮を移しているのだから、いうまでもない。ともかく一千年前から信仰を対象にした行事が、何らかの形で行われていたのであろう。登拝の唱文=サイギ・サイギは百沢寺住持二代良誉上人(のち弘前市新寺町貞昌寺二世住職となる。墓あり)との説もあるが、このような唱文は、たとえば大山(たいせん)に類似したものが残っており、山岳信仰と密接な関係のある山伏が修験する際のものではないか、とみる研究者もいるので、いずれとも断定しがたい。

為信の時代に服装を形式化

記録では、お山参詣の服装が形式化したのは、慶長九年(1604年)為信公のときとされ、いわゆる津軽の信仰の頂点をなす朔日(ついたち、八朔=はっさく、陰暦八月一日)山の定めは、寛政三年(1791年)信明公代、藩令で定めたというのだから、まだ二百年にもならない。下山の時付けて踊った面っこの歴史もつまびらかでないが、嘉永三年(1850年)の年号のある鼻面っこのオイランとキツネの木版(松野武雄氏蔵)が残っているので。これを元にさかのぼって考究するより道はないであろう。

「岩木山参詣囃子集成要解」(木村弦三=岩木山神社刊)によれば、音楽ならびに民俗としての参詣囃子は、他の山岳信仰にみられる(例=福島県阿武隈山脈中の黒沼神社の<正月の田遊び>に伴うお山参詣、出羽三山めぐりなど)ものより、はるかに唱文と囃子が整然と音楽化され、格調が高いとされている。いま唱文として神社はもちろん一般が唱和しているものは

懺悔 懺悔=サイギ サイギ

六根 懺悔=ドッコイ サイギ

御山 八大=オヤマサ ハツダイ

一々 礼拝=イーツニ ナノハイ

南無帰命頂礼=ナムキンミョウチョウライである。

慶長時代から原形と信じられているのは、

懺悔懺悔 六根清浄 御山エ八大 一々礼拝 南無帰命頂礼であるから字句上では二ヶ所の違いがあるだけ。

これに対し成田末五郎氏は

祭祀祭祀 同行斎儀 御山ニ初田御食(はつだい)金剛堂サ 一々名告拝 南無帰命頂礼との唱詞だとしている。また、あまり人に知られないのは明治に入り神仏混交廃止に伴って作られた。

参宮参宮 岩木江参宮 潔斎清浄 一々納受 宇護幸安賜玉々という官製の唱文。これは嫌われたのか長くも続かず、愛唱もされなかったと松野武雄氏は言っている。長い間、岩木山大権現として真言宗の秘法、すなわち真言密教と混交して祈られただけに、唱文の意味を正しく理解することが必要と思うので解説してみよう。

懺悔 懺悔=過去の罪禍を悔改めて神仏に告げ、これを謝す

六根 懺悔=人間の感ずる六つ根源、目・耳・鼻・下・身・意すなわち六根の迷いを捨ててけがれのない

身になる

御山 八大=観音菩薩・弥勤菩薩・文珠菩薩・地蔵菩薩・普賢菩薩・不動明王・虛空蔵菩薩・金剛夜叉明王

の八大柱の神仏

一々 礼拝=八大柱の神仏を一柱ごと礼拝する

南無帰命頂礼=自分の身命をささげて仏菩薩に帰依し

神仏のいましめに従う

登拝には前記の唱文に、必ず太鼓、笛、手平鉦(てびらがね)の三つの楽器が使われる。

唱文にこの楽器がつかなかったらお山参詣は無意味なものになろう。それほどこの楽器は北方人である津軽の人々に郷愁をかきたてる名曲なのである。

太鼓=桶胴(おけどう)、両面に曲がり物輪に皮(現在は牛皮が主流ですが馬皮を使う人も)を張り、桶胴をはさんで麻糸で音締め(調音)をする。御室(むろ)上げに使われる用材造作、村々のサナブリ時や集合のさいの寄せ太鼓に使用するもので、皮面の半径一尺四寸、胴の長さ四尺くらい(42㌢×121㌢)登拝のとき、用いるものは笛との節調を細かに和するため、コロバシ太鼓と称する小型半(径36㌢×61㌢)のものを使う。

笛=場所、時によって使い分けるため、七つ穴笛(盤笛または竜笛と言う)六つ穴笛(倭―わ―笛、高麗―こうらい―笛ともいう)の二管が使われる。七つ穴笛は主として洋銀で管の穴を除き包む、装飾のためで、先端に青または紫、黄の絹ブサを下げる。この美しい笛の型体は参詣ばやしのほかにないと言う。六つ穴笛は、現在正調を主張する浅野晴男氏らが使っているが最近は六つ穴笛にうつっている。素竹のままのものはお山参詣時に売られている。むかし花々しかった笛売りは、現在お山参詣時にただ一軒だけ出店をはるようになったという、(大田弥太郎氏=百沢の話)

手平鉦=真鍮製、シンバルのやや小型のもの、半径6~6.3㌢、両面のほか片面づつに青または紫、黄の絹ブサを下げる。

唱文は神仏習合の神道的祝詞と仏教的呪文である頌歌(しょうか)梵唄(ぼんばい)を調和した古代日本語の七五調の単純・直線的民族声調であるとし、はやしは「日本書記」に記載されている鼓、吹(笛)、拍子の日本在来の神楽(かぐら)を基調としている。

囃子を保存につとめる

昭和二十四年、登山囃子研究会が結成され、初代会長に葛西賢造氏(弘前市)が就任、のち十二年にわたり、保存と研究がなされたが、同三十九年二月、浅利晴男氏(弘前市)が就任、名称を「青森県登山囃子保存会」と改めた。四十年には県文化財として申請がなされたが、結論が出ぬまま持ち越された、その調整をはかるため、「青森県登山囃子研究保存会」と改め、会長に岩木山神社宮司山田定雄氏が就任。指定されぬまになっているが、民俗資料としてお山参詣全体を指定すべきだという見方もあるようだ。

お山参詣の服装や舞踊的付帯条件は、短期間に整えられるが、登山囃子は少なくとも二十年の錬成を要するといわれるだけに、ただ単に研究保存にとどまらず実技体験者の養成が望まれるゆえんである。こののち服装と下山囃子について述べたい。

※附則-その後、下記の通り重要無形民俗文化財が国の指定される。

指定基準1:(一)由来、内容等において我が国民の基盤的な生活文化の特色を示すもので典型的なもの

指定年月日:1984・01・21(昭和59・01・21)

指定基準1:(一)由来、内容等において我が国民の基盤的な生活文化の特色を示すもので典型的なもの

解説文:岩木山に対する信仰は、津軽地方の人々の間に広くかつ深く定着してきた。この行事は、「お山参詣」

「ヤマガゲ」などと呼ばれ、旧暦7月末日から8月15日の間に村落や地区等の単位で集団登拝して収穫感謝や生業の無事を祈り、家内安全を願うものである。(※解説は指定当時のものをもとにしています)

心のふるさとお山参詣

北国の風物詩―ねぶたは、“ワンダフル”な火まつりとして外国からわざわざ見物に来る。お山参詣は、津軽のみのりの秋を豊かにいろどる行事として、山ろくの人々をして心のふるさとにしてきた。

もとの山開きは旧七月二十五日

今でこそ六十九折もあるスカイラインをバスや自動車に揺られ終点のターミナルから、さらにリフトに腰かけ、千四百㍍の雲上人になることができるが、むかしは信仰に帰一する山として神聖視され、山登りはすべて「山かげ」とよんで三十七~二十一日間、また七日間、身を清めて服装を正し、先導者に従い、御幣を持ちサイギ サイギの唱文を声張り上げながら登ったものである。それだけに山開きは毎年旧暦の七月二十五日。許された期間は八月一日から十五日までの「山納め」までで、その他はいっさい登ることが禁じられた。

寛政時代から明治維新にわたる登拝衣装は、紅染(花ぞめ)のフッチャキ羽織に同じモモヒキ姿であったことは「奥民図彙(い)」比良野貞彦筆=の年中行事絵(松野武雄所蔵)でもうかがえる。

すなわち柿(かき)衣に袈裟(けさ)頭巾(ずきん)姿である。岩木山は山岳宗教の道場だった関係から密教の一派である山伏早くからたむろした形跡がり、出羽三山めぐりの旅行がそのまま伝わったものとみられている。明治以降は、潔斎(けっさい)後装うものは、清浄無垢の白木綿衣が正しいものとされた。白衣に白袴、手甲、頭巾にズダ袋を胸に下げ梵語(ぼんご)でいうトウソ、つまりさっぱり洗い清めたような姿になった。ところが、それもしだいにくずれかけ、山かげ姿は白手甲、白キャハンに身をかため、肩には幣束を差し、神前に供えるためのお神酒を入れた小さな柳樽かフグベ(陶器のひょうたん)お供え餅を入れるミゴツトを肩から投げかけた姿、いずれも白や欝金(うこん)染め木綿鉢巻き、三尺帯にたすきをしていたものである。ズダ袋には塩で清めた小エビを入れ、途中の神社によって賽銭を上げたものだが、この風習も次々と姿を消してきているのである。また「裸まいり」と称して近く自慢の若者たちが相撲まわしを締め、風雨をおかして登ったりしたし、坂本弘氏(弘前市)の調査では、わらで編んだカムリ(冠)という鳥居を頭に結び付けて登拝した風習(松代地方)が大正十年ころまで見られたという。また各家庭の門口にお青竹を立てている風習もあったと語っている。

山かげで一人前の男

修険信仰の行われているところは、身を清めて山かげをすることを一種の「成人式」のように扱っていたようだ、津軽では山かげもできないような男は一人前として通用しなかったことも事実であった。県外の礼では立山(富山県)飯富山(米沢市)大峰山(奈良県)などは十五歳をもって山登りさせる風習をとっていた。山かげの中心日を八月一日にしたのもゆえないことではない。この日を古くから「八朔(はっさく)と呼ぶが、稲作の表見が決まる直前に、風雨やその他病害虫は、元をたぐれば修険道の行事の形式をかりてお山参詣として伝え伝えしてきたのである。

登拝衣装のうち、うこん染め木綿の黄色について、木村弦三氏は「黄色は真言密教の秘仏である如意輪観音のハダの色できつね色と似ていることから、きつねの化現ということになった。黄は衆生の願望を成就させ、延若、安産、除難等を祈って功徳あるものとされている。真言宗僧侶の修行の階梯(かいてい)で必ず本尊として礼拝するのが如意輪観音であり、それにちなんで服装に黄色が取り入れられ衆生済度の意味となる」と語っている。

また背中に差すご幣は登拝の年数によって次のように決められている。

初参り・・・・赤、黄 二度以上・・・白 三度以上・・・銀

四度以上・・・金

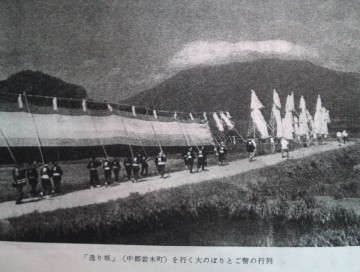

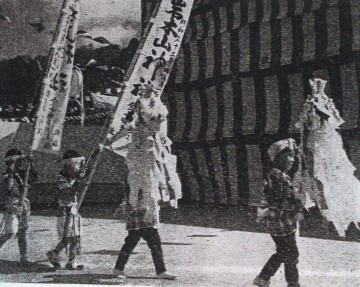

参詣人はこれらの小さなご幣を背くびに差したほか、五~六㍍もある紙やカンナ殻や大きな五色のノボリを押し立て威勢のよさを見せる。女は白襦袢に腰巻姿で米や野菜・くだもの等、実りの秋の収穫ものをささげ持って行列の先頭に立つ。行列の後部には笛、太鼓それに手平鉦(欲にジャガラキともいう)を叩きサイギ、サイギの唱文となる。

時には荷馬車に積みきれないほど大きなわらじやしめ縄、サンダワラなどを奉納するときもある。明治時代の絵(工藤仙来)をみると大鳥居を担いでいる行列もみられ、今のような自動車時代とは雲泥のちがいである。

下山は祭りの晴れ着

下山の踊り衣装は、藩政時代は祭りの晴れ着である手製のコギンが用いられた。いま、「登山囃子研究保存会」では、これを用いるよう努めているようだが、たいてい登拝の時の衣装にエボシや鳥甲、面型などをかむり、両手に五葉の松(岩木山のハイマツ)を持ちバタラ バタラ バタラヨ イイヤマカゲダ バタラ バタラ バタラヨを繰り返し泳ぐように踊って行進し帰村したのである。バタラ バタラというのは「跋折羅」=バサラ=の転訛(てんか)、お転婆娘などのように極端にはしゃぐなどの意と大槻博士も書いているが、まさにそのとおり。男女ともに羽目をはずしたバタラ バタラが沿道に次々流れた時代―それらの珍重すべきバタラ バタラの源悟は忘れつつあると松野武雄氏は残念がっている。狂喜乱舞の形であるだけに、むかしはきつね面子が中心あり、花魁の様に男たちをとりこにする面子が出たのももっともなこと。それはタスキや三尺など黄のウコン染の木綿で統一されていた時代のことであるが、今はこの風俗がまったく絶え、しかも記憶に残る人々もまれになってきたようである。

御室で豊凶を占う

お山参詣行事として重要なことは「御室上げ」である。岩木山の頂上に御室を上げたのは文和戊戌三年(1353年)足利尊氏の命によるといわれている。御室に聖観音の木像を勤請したというが、以後二年ごとに繰り返して御室替えがなされたが、頂上の監視の目が届かないところから、暖をとる燃料にされたりして荒らされるので、昭和三十年に石室に改築され、以降その行事が廃止された。旧暦六月十三日は御室上げの日だったが、これより先岩木神社境内の錫杖清水(しゃくじょうしみず)を禊(みそぎ)場としてしめ縄が張られ、奉仕する大工や地元人たちが七日間の垢離(こり)をとり心身を清めて造営資材の切り込みをした。用材は相馬村の上流(カッチ)から営林署払い下げの木をソマフが切り出し、伊勢神宮が現在も行っているような古式にのっとり無ふしのヒバ材を運んだという。

神社境内での切り込みは代々国吉の山内家があたった。仕事中サイギ、サイギの唱文に合わせ、荘重を重んずるため、とくに大太鼓を用いたという。古い御室は山頂からほうり出され、その年の豊凶が占われた。

参詣行事の曲を木村弦三氏は

① 御室上げ②もちつき囃子③新田節ならびに新田地方に残った古田節④新田地方下山囃子⑤古田⑥岩崎地方登拝囃子⑦地元岩木町葛原囃子⑧直会囃子⑨正調登山囃子(唱文付き)⑩正調下山囃子(踊り行進)に分類。そのうち古調六曲(もちつき囃子・古田節・恵比寿舞・鶴田地方の古田節・新田節・戻り囃子=五幾形)と正調登山囃子、下山囃子採集・採譜し発表している。そのうちもちつき囃子というのは、各村々で山かげをする前、七日間、産土(うぶすな)神の近くの泉流や川でみそぎをするわけだが、旧暦七月二十八日深更登拝に携えてゆくお供え餅をつく。このときウスの周囲を笛・太鼓・手平鉦(がね)の三拍子で囃子ながら回り歩くのがこの曲。中弘南黒地方―とくに石川、堀越、一野渡に残された。一野渡では行進の前、産土神に登拝の出発報告、無事登拝帰村報告などした時、曲を使ったので「おがみの囃子」ともいったそうである。

昔のお山参詣風俗

その移り変わり 平尾魯仙ほかの絵より

山頂でおのずと三拝

お山参詣の三大変遷

お山参詣の姿を根元からゆさぶったのは、なんといっても日本の敗戦であった。信心深いこの地方の人たちにとっては、神も仏もこの世にはないと神国日本を信じて疑わなかった愚かしさを憤りに変えた人のあったことも確かであった。しかし、このころでも案外興味を持って見物にやって来たのは進駐軍の兵士たちで、なかには神社の縁起などを詳しく訪ねたり、建物の研究などする者さえ現れたという。この間、解体された神社の縦の組織は絶たれたが、依然として家庭の神棚を追放しない人たちは、横の連絡を取りながら、いわゆる民主的な溝をつくり、みずらを慰め、神社としての生命を保護した。今も岩木神社正面の石柱の「国幣小社」の文字がセメントで塗りつぶされているが、戦争の傷跡であり、爪跡でもある。

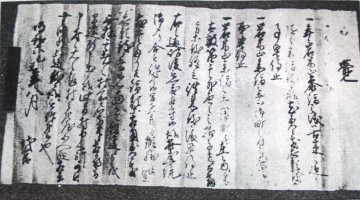

岩木山神社が神仏として信仰を集めてから、歴史上で三大変遷は、十腰内から百沢へ移ったこと、明治維新における神仏分離、そして敗戦による神社の解体であろう。その他のことでは、藩政時代、たびたび参詣について達し(たっし)が出たことであった。明和六年(1768年)といえば、約二百年前のことだが、津軽藩代官名で「西目屋村庄屋迄藩達」という古文書が松野武雄氏から発見されたのでしるしておこう。

覚

八月

一、 年々岩木山参詣之儀ハ古来之通リ随分参詣致候様ニ 尤美々敷衣類ト致候事堅停止

一、 岩木山参詣之者御町之内馬ニ乗候事堅停止

一、岩木山参詣之者御町並在之内ニ而モ太鼓笛其外色々之拍子方ニ而舞方等致騒立往来致候儀堅停止

この覚によると、山かげは、古来からのように多数参詣するように―。ただし華美な服装をしてはならない。

参詣者は、町中を馬に乗ってはならない―。

笛、太鼓など拍子をはじめバタラ バタラなどの舞かたも騒々しくしながら往来してはならない―。という達し。藩の規律がしのばれるものとしてはこの文書が一番古いとされている。

二百人の参詣行列

終戦後のお山参詣はさておき、それ以前のお山参詣行事を、古老の思い出などによって採集してみた。山麓の各地区ごとに、それぞれ特色はあるが、まず一般的な面と特殊地域を分離して記録してみたい。

お山参詣のツイタチ山をきわめるには七月二十八日から三十日までに出発する。この日は早朝にもちをつき、山かげの服装を整える。一同が所定のところに集合すると、“村参り”といって村内各部落の神社へ参拝する。また親戚や知人から餞(はなむけ)をうける。体列は先導者をトップに手に手に御幣をもち、年若い順に並ぶ。一人持ちのカンナがけ御幣、小さいノボリは三人がかりで、交代で立てながら行進するが、大きなものは、時に十数人で横倒しのまま運び、神社に入ってから立てる。そのあとに笛、太鼓、手平鉦(てびらがね)の三拍子、最後に付き添いが馬車をつらねて徒歩や馬車でつづく。部落の参詣人の数にもよるが、二百人を超えることはそんなに珍しくない。城下町弘前を通る時には、行列もひときわ美々しく、三拍子も騒々しいほど意気があがったという。通り道の人たちが早朝から起きだして、ことしは何村の参詣人が一番だとか二番だとか評判をたてたからでもある。

一行は弘前の町はずれ駒越で一休み。岩木橋を渡る時は正面に神々しいばかりの岩木山が目の前に迫る。やがて賀田部落に入る。津軽為信の根拠地だけに沿道の歓迎ぶりはたいへんなもの。商店はワラジやみやげ物を軒先まで戸板に乗せて商い、民家は開放されて休憩に好都合にする。町方からはいりこんだソバ屋のねえさんたちのおしろいくさい香りがあちこちに漂うという雰囲気がみられた。

掛け声も高らかに登る

百沢へ着くと予約しておいた民家でひと休み。その日の夜十二時前後から登拝が始まる。まず神社の禊場(みそぎば=錫杖清水が使われる)で身も心も清め、神職の打ち振る御幣ではらい清め、松明(たいまつ)を手に手に足元を照らしながら、サイギ、サイギの声高らかに一歩一歩登りつめる。七曲(ななまがり)鼻コグリという急な坂を登り、やがて姥石(うばいし)というところで休み、かねて用意のタスキを標識にかける、ここは掛け茶屋がかかり、冷たい水を売り、時にスイカや梨なども売る、女人禁制時代は、ここから登れなかった。つぎは焼止(やけどまり)今もヒュッテがあるが、休憩所として昔から一関門にされた。急病人が出た時の一時収容所でもある。

このころから東の空が白みかけてる。大沢―坊主ころがしという難所を無事過ぎると、まもなく錫杖清水に着く。山中随一の冷たい水がコンコンと沸てるところ。登拝者でこの水をふくまない人はいないくらい。八合目近い絶壁の下に種蒔苗代という信仰につながる水溜りがある。ここでは用意してきた米を白紙に包み池の水面に浮かべ願い事をする。また一文銭を乗せて占う場合もあるが、願いが叶うと簡単に沈み、叶わぬ時は手で押し込んでも、うまく沈まないとされている。さらに登りつめると、左に御倉石(おくらいし)といって山中第一の大きな岩がそびえたっている。その根も近いところに風穴(どうけつ)があり、たえず冷たい風が送り込まれる。

雲間を破ってご来光

ここまで登るまでに、ゲダイ者(登山病や疲労で山頂まで登れない者)が決まる。頂上までは、並足で二、三十分の勝負だが、一の御坂(おみさか旧称)二の御坂、そして三の御坂をつま先登りしなければならない。信心なものは、神から手を引かれ平地を歩くごとく、嵐の時も、信心深い者ほど風や雨までも避けて通るとまでいわれた。(実際にそういう体験者があるという=神社側の話)頂上に着く―。冷気身にしみ。いまや東方雲上に朝日が上がろうとする。淡紅色のかすみのような空気が頂上の奥宮を淡く染め霊気で身も心も引きしまる。おのずとかしわ手がうたれ、無事に山頂へ導き給うた感謝の言葉が、口端からもれる。奥宮には、欲に「ハジ」と呼ばれる御神体がまつられ(顕国神社)“ハジ来たじゃ”と告げる。かねて用意の御神酒(おみき)を頂上からかけ、お供え餅をこする、力自慢の人は四十㌔以上のご紳像を両手で高々と頭上に持ちあげ、数十回も繰り返す。力を授けて貰えるのだという。してみるとご紳像の額や鼻がピカピカ、擦り減ったりつぶれたりしている。(注=今はご紳像を開放していない)祈りから雲間を破って太陽が輝き始める。ご来光なのだ。四方を眺めながら、しばしかしわ手が山頂にこだまする。里の灯はまばたき、遠くの北海道、権現崎をはじめとする西海岸がパノラマのように近く、遠く見渡されるのである。

子供たちの参詣風俗

参詣は豊作が条件

お山参詣の記録として各部落を回って得た風俗を主体に、書き加えさせてもらう。

日露講和談判当時

岩木町賀田の笹栄吉さん(明治二十四年生まれ)は明治三十八年日露戦争が終結して、ちょうど講和談判をしていたころの日記を次ぎように書きしたためていた。

旧暦七月二十一日(月曜日)

岩木山神社の参拝人(近来、否古来稀(まれ)ニ見ル所ナリ。二十八日トイフノニ「カナクジ作リ」ノ御幣四本ニ、太鼓ヲタタキ行ク者一組アリシノミ。其他ノ参詣人合計三十人内外(欄外に米価五円三十五戦、室内最高温度七十三度=華氏とある)。

同 二十九日(火曜日)

午前モ午後モ晴レニテ非常ノ好天。岩木山ハ一天雲ナシ。参詣人ハ合計百二、三十人行キシモノカ。旗モ七、八本。大ナル御幣モ十本位、太鼓三ガラナリ。

同 八月一日(水曜日)

午前モ午後モ曇リニテ雨ハ終日止マズ。寒暖計ハ六十七度。八月ツイタチトイフ日ナレドモ。太鼓ノ音二、三ヲ聞クノミ。古来此(こ)ノ如(ごと)キサビシキ一日アラズ。

同 二日(木曜日)

晴。八十二度。稲ノ穂ハ三分ノ一程出タ。講和成立。噫(ああ)樺太分割。噫(ああ)一億五千万円。とある。

十四歳のころの日記だが、真実がこもり簡明にして直戴(さい)。当時を誰でもしのぶことができよう。

また、大正二年は明治以降における記録的な凶作の年だが、この年の記録はこう伝える。

旧暦 七月二十八日(以下は文意だけ)快晴なるが人出全然なし。

同 二十九日 一日通じて、四、五十人通るだけなり。

同 三十日 全部で百人を数えるが、独孤(高杉村)からカンナクズ御幣二十本、鳥井野より旗一むかいだけ。

同 一日 (もどり日) はなはだ寂し。

豊凶が大きな影響

岩木山参詣の銀座通りともいうべき賀田もこの通りであったのだ。国内外の情勢と豊凶が、いつの時代にも影響を与えるのである。反面、にぎわった記録は雲泥の差である。

○ 明治四十四年(新聞記事の抜粋)

水茶屋十四軒、菓子屋二軒、もち屋十八軒、くだもの屋、そば屋など三十三軒、古物商一軒、雑貨商七軒、豆腐屋七軒、床屋三軒、興行物四種。あの狭い所に百軒ほどの混雑では、そのにぎわい推して知るべし―。

神社で記録した寄進物台帳の戦後のものから拾ってみる。

昭和二十八年=南合六郷村竹鼻より珍しいコンブの御幣二十二本、参詣人百二十五人。北郡鶴田町松山与作より大ワラジ、参詣人百五十人(同氏からは三十四年大ゾウリを寄進している)。

同 二十九年=北郡板柳町大蔵町、表町より高さ三十間(四反さがり)の五色の大ノボリ寄進さる。東郡内間部少年団より紙御幣三十九本、カンナクズ御幣三十本、参詣人百五十人。

同 三十五年=青森市前田、五色ノボリ五十本、地元小沢より御幣五十四本。

同 三十六年=青森市飛島、五色ノボリ七十七本、弘前市撫牛子より御幣大四十本、小六十本、中郡西目屋大秋より団体二百五十人参詣、東北電力は二十六年より年々継続参拝。

等々列記すれば枚挙にいとまないので、以下寄進者にはすまないが省略する。

すたれる戦後に義憤

西郡車力村富萢では九十三歳の高齢者伝法谷佐次郎さんに会った。耳が遠い他は、まだ田んぼを見回るほどの元気。十四歳で初参り。何回登拝したか忘れたという。安寿と厨子王の伝記が頭にこびりついてはなれないらしく、長々と話す。女人禁制、丹後人オキテなども知っていた。むすこの佐之丞さん(五十一)は、戦後すたれ行くお山参詣に義憤を感じ、十二年前より毎年バスの参詣団を募り、今年も二台でお参りするそうだ(多い時は四台)。なかなか昔から信心深い部落だと神社で教えてくれた村である。

車力村の助役北沢得太郎氏(六十一)からはかなり具体的に村の様子を知ることができた。参詣は豊作という絶対的条件があること。氏神である大山祗神社で合宿、山田川にみそぎ場を作り、三週間精進潔斎したこと。出発三日前に足慣らしといって、館岡から十三まで各宮参りをしたことなど、手に取るように話してくれた。珍しいことでは、シケゴリ(助けごり)と称して、家族のものが登拝を終わるまで水ゴリをとったこと。荷馬車を指揮するダジンツケ(駄夫)がしらが、若衆を支配するいっさいの権限を親御さんから与えられ、無事登拝を終わっての帰途、弘前市の北横町で性教育し一人前の男にして帰村、若衆たちの両親にそれを報告したことなど異色というべきか?(このような風習はほかにもあった)今はこのような風習はなくなったが、いぜんとして豊作の年は思い思いに参詣に出かけるそうである。弘前市まで二十㌔余、それから岩木山頂までさらに十六㌔はある。往復八十㌔を二日間で歩く神聖な鍛錬コースであった。

多くの伝統と風習

さらに足をのばし、西郡中村川沿を対岸に渡り、間木(三十二戸)中下(なかしも=五十五戸)南部藩をたずねた。間木では水口さよさん(七十三)から長平口から頂上に登り、下山はバカぐちのバダラ バダラが盛んだったこと。中下では斉藤豊七さん(四十九)から当時の青年団員がいかに岩木山の参拝に精神を帰一させていたかも聞いた。それも、いまは低落してきたと嘆く。カムリ(冠=既報)を使っていたのもこの部落。ここでは昭和十五年ごろまで使ったといった。部落の若衆は全員、しかも男の子は、その数だけ―つまり一家四人の男子はそろって御幣を持ち登拝したという。斉藤さんの男の子四人も古式にのっとり初参りはオンブし、山の洗礼を受け成長させたと自慢する。ノボリは大きい物は一反さがり(五間二尺)、これを平地を歩くように山頂まで登るのが男の中の男―男子の本懐だったという。南郡平賀町広船(二百五十戸)の外川三千郎(六十)からは一千年の歴史を秘めたこの部落が、岩木山を正面にいかに発達したか―。氏神の八坂神社が広船神社に改称されたいきさつには神仏混交時代があったこと。古い水ゴリの跡が、今も境内に残されていること。最も自慢なのは「アカゴヘイ」と称して杉の木の正目の赤い部分をカンナくずにして御幣を作り、岩木山神社の大祭で鼻高々だったことなど(大鰐町=紅貝、三目内などからも寄進された)。わざわざ部落を案内しながらの説明であった。

神社側の調査では、今でも参詣地域は県外は北海道を始め秋田県北、岩手(宮古・久慈)、本県では県南一帯、青森市周辺(平内―上磯方面)津軽は郡市町村はいうに及ばない。

風雨を呼ぶ“丹後人”

民族と信仰から見た岩木山について、他面的に書き記したつもりだが、締めくくろうとして、ひるがえってみると、落ち穂の多いことに驚く。まだ山にまつわる親しみやすい伝説などにしても、もっと書くべきだったが、無理に切りすてたり、省力しなければならない物が多かったので、この項では、それらの一部を埋めるつもりで補足してみたい。

安寿姫説と関連?

まず、岩木山は丹後がきらいだということ―。その意思を体したのか、津軽藩は代々厳しい布令を出して、丹後人が津軽領に入ることを取り締まった。なぜ津軽藩が丹後船の入港することを嫌ったのか?昔の丹後といえば今の舞鶴港のある地方のことを言う。鎌倉時代の裏日本の海上交通―つまり西回りで栄えたのは十三の湊である。日本の七港に数えられ、米やその他の物資を運ぶため千石船が入港していたことは、誰もが知っている。時に異国船まで入律したことも歴史上認められている。当時、日本海側には深浦・鰺ヶ沢などの港も交易港としてあったのだが、どうしたことか丹後船が入り、それらの船員が上陸すると、どんな晴天の日でも、たちまち風雨の激しい悪天候に変わるというのである。現代の気象学からいうと一笑されるのであろうが、不思議な伝えと言わなければなるまい。

「青森県史」第二巻をはじめ、古川古松軒の「東遊記」その他県内各地(鰺ヶ沢等々)に海の荒れたこと、陸が荒れて作物にまで影響することが心配されたことなど記録されている。それらの物を大ざっぱにまとめると“丹後はきらいだ!”という結論だけで、先にもしるした安寿姫と持し厨子王丸の恨みの「山椒大夫」が丹後人であった―ということにからまる<岩木山神安寿姫説>と関係あるものかどうか、筆者も究明しえない。したがって、今残されている記録の断片をいくつかあげておくことにとどめよう。

追放すれば海静まる

○ 亨保二年(1717年)六月九日(青森県史第二巻)幕府の巡検視高木孫四郎は丹後の生まれだが、ことのほか岩木山を怖がり、津軽に入るや否や水ゴリをとって精進したが、岩木山は曇って彼の目には見えない。(同行の人たちには見えたという)=新釈青森県史後編より。

○ 宝暦八年(1758年)の津軽見聞記=筆者不明、関西の一商人の筆記といわれる。

―丹後出生の船ここ(注=鰺ヶ沢湊)へくれば、岩城権現忌みたまいて、海上不時の大荒れとなる。このときはその湊々の役人より問屋問屋をことごとく吟味して、急ぎその者を尋ねるに、はたして丹後生まれの者がいる。とらえて追い放つときは海上たちまちに静かになる。

○ 天明五-六年(1785-6年)東遊記=橘南谿(京都の学者)

―奥州津軽の外ヶ浜に在りし頃(注=天明四年)所の役所より丹後の人は居ずやとしきりに吟味セシことあり。青森・三厩、その他外ヶ浜浜通り港々、最もはなはだしく丹後の人を嫌う。この説隣境のもおよびテ、松前・南部等にても、港々にては、多く丹後人を忌みて送り出すことなり。

「牛王宝印」でためす

○ 寛政年間=菅江真澄(三河の人)手記

―このころ降りつづく雨、ただならぬ空もようは、丹後船がいるのではないかと騒ぎ立てて、この港(注=深浦湊)にはいっている船は残らず取り調べた。楫(かじ)取りや船頭など、皆々氏神のやしろに集めて、それぞれ生国を聞き出した上、もし偽りを申し立てているものがあれば、わざわざ岩木山神社の牛王宝印を焼いて飲ませて、試したりなどした。さらに我々は決して丹後の者ではないという証文を書かせ、一々爪印まで押させた。

この記事に出てくる「牛王宝印」は神社が売り出すお礼の一種であるが、神に誓って約束する際は、必ず牛王のお礼を用いた。また罪人を取り調べるにあたって牛王を焼いてその灰を飲ませ、罪を隠しているものは、神の罪で血をはくと信じられていた。

○ 安政五年(1859)五月二十四日津軽藩布令

日ごろ、天気不正に付、御領分へ丹後者入込み候哉も図り難きに付、右体の者見当り候へば、早々送り返し候様、ナホ又、諸勤進等も吟味仕り候様、仰せ付けられ候間、御家中並に在所、寺社共漏らさざるよう此の段申し触れ候 以上

== 岩木山の神と丹後国の人 ==ウィキペディア (Wikipedia): フリー百科事典より引用

岩木山の神は丹後国の人を忌み嫌うという言い伝えがあった。岩城正氏の子である[[安寿と厨子王丸]]の安寿が岩木山に祀られ、また岩城氏は郎党大江時廉の陰謀によって滅ぼされ、大江はもと丹後国の人であったからであるという。丹後国の人が当地に入ると悪天候となり、風雨がうち続き、船の出入りができないとして、厳しい吟味が行なわれ、入り込んだ丹後国の人は送り出された。[[安政]]5年5月24日の布令には、「頃日天気不正に付、御領分へ丹後者入込候哉も難計に付右体之者見当候者、早速送返候様、尚亦諸勧進等も吟味仕候様被仰付候間、御家中竝在町寺社共不洩候様、此段被申触候以上。御目付」という。

害虫も丹後のせい

このように折にふれ、天候不順が続くと、丹後人がいるものとして、領内からその者を捜せという厳命が出たのである。たとえば天明三年七月に田舎館組・常盤組の三十三ヶ村におびただしい稲虫が発生したという注進が藩に届いた時、直ちに藩は領内を栓(せん)議したことでもうなずけるし、また権現崎で丹後船がおとがめを受けて沈み、近年までその帆柱が見えていたという話を森山泰太郎氏も採集しているくらいである。

安全航行の祈願「舟魂祭」

漁村と岩木山信仰のつながりも見逃せない。たとえば上磯の平館村、西の岩崎・深浦の町村―さらに艫作(へなし)の部落では、お山参詣に出向くために七日間水ゴリをとった。黒崎でも八月十五日、村の奥にある白神山へ岩木山へ登拝するのと同様、白装束をつけ、御幣を持ってサイギ、サイギを唱えて登山した。白神の頂上からは岩木山が、ちょうどワラニオのような形に見えるので、岩木山と白神山は姉妹だという伝があるくらい。

北郡小泊村では、岩木山が遠いので近くの脇元村の靄山(もややま)に岩木山の山かげと同作法の登拝をし、遙拝所としていた。このような遙拝所は、津軽半島の今別町大泊、大川平の岩木山神社、さらに海を越えて室蘭市輪西町にもある。昭和二十八年、津軽の象徴だとして岩木山神社を建て、大ノボリや仗余の御幣を立てて市内をサイギ、サイギと唱えて練り歩き、他県人を驚かせた。

岩木山が漁村の人々の信仰を集めるのは<ヤマタテ>という漁法―つまり特定の山や立ち木や岩などで、魚の集まる位置を決め、綱を張ったこと。また、岩木山のようなすぐれた山を目印に航海の安全を図ったことなど舟魂(ふなだま)信仰を生んだ理由としてあげられる。全国どこにもあり、津軽ではオフナダ様あるいはオフンド様と呼んでいる。一般に正月十一日が「舟魂祭」で年中行事のうちでもなかなかにぎわいをみせるお祭りである。

※追記=同「岩木山」から抜粋

「お山」 石坂洋次郎

津軽地方の農村の年中行事でいちばん大きなものは、「お山参詣」であろう。お山というのは、ひろい津軽平野

の西側に、裾を長く曳いて、一つだけ高く聳えている岩木山の事である。そう高い山ではないが、回りに山が一つもないで、目だって秀麗に見える。古歌に「富士みえも富士とや云はむみちのくの岩木の山の雪の曙」というのがあるが、形が富士に似ており、ただ、いただきがあんなに平らでなく、三つの突起をもっている。両側のが低く、ちょうどいい釣り合いを保っている。

津軽の農民の大半は、毎日、この山に見守られながら働いているわけだ。したがって、かれらの心の中では、粉山に対する親しみの気持ちが一つの信仰にまで高まっているのも、決して不自然なことではない。そして「お山参詣」はその信仰が具象化した行事と云ってもいい。

「お山参詣」は八月朔日(ついたち)に山頂から御来迎を拝するのが理想とされている。だから、朔日の二日、三日前ごろのは、村々の参詣団体が、つぎつぎと山嶺に通う道を行進し、素朴な「サイギ、サイギ」の唱え言葉の合唱が、秋空高く木魂して、かすりのように群がり光赤トンボ共を脅かす。

行列の先頭には「子連れ」というのが目立つ、これは幼児を大人がおぶって行くのだが、陽に焼けた屈強の男たちが、白装束に手甲脚絆、色メリンスの鉢巻を横たまに結んだ男の子をコブのように背中に負い、赤と白の紙製の短い幣束(ごへい)をうやうやしく捧げていく。「子連れ」のあとにはほんとの子供がつづく。やはり白ずくめの身固めで、大人をまねて瓢簟を背負っているのも可憐なら、いろどりの鉢巻燃え出るようの花やかだ。「子供」の次には、一足飛びに「年寄り」がくる。人並の身支度をした上に、羊羹色の紋付羽織を着たりしているが、長い白い羽織の太紐を端で結んで首にかけ、季節が過ぎたカンカン帽子を阿弥蛇にかぶって、思いきり短い幣束を、蠟燭のように捧げていく。誰に譲られたのか、稀には古色を帯びた山高帽子を乗っけていく者もあるが、いずれも、人生の喜怒哀楽にはたやすく動かされそうもない。唖然とした無為の表情を、しなびた面上に宿している。ああ、後生楽(ごしょうらく)、後生楽!行列の中でやや劣弱の体を示した行列は、次につづく「若勢(わかぜい)」の組で一挙に勢いを盛りかえす。たいていは腰ギリの肌襦袢を羽織り、素足に新しい草履を踏みしだき、麻糸製の注連帯(じゃばら)というのを腰部にまとっている。これは黒木綿のフンドシで股間にキリリと締め上げた拳固のような魔羅(まら)を祓(はら)い浄める意味である。いや、それはそれとして、彼らが捧げている幣束がすばらしいのである。それは、一気に十尺から十五・六尺の長さに削った鉋殻(かんながら)を束ねて作ったもので、心棒の青竹の元を服帯に突っ張ってウントコサッともちあげた所は、お堀端の松並木にも負けない見事な高さを現出し、こういうのがユサユサと十本以上も連なった有様は、泣けてきそうに素晴らしい眺めだった。殿(しんがり)には、五色の段だら染めの大幟が控えているが、これは少し風があると、どんな大力でも支えかねるので、大抵は横に倒して二人で担いでいく。

仰 岩木山

津軽野の此方より また西の風に乗り 流れ野面は黄金なす浪 男衆こぞりて声をあげ 岩木の峰に向う

サイギ サイギ ドッコイ サイギ オヤマサ ハツダイ コンゴウ ドウサ イツニ ナノハイ ナノキンミョウ チョウライ

次は囃子方だ、音をしぶくし、しかもよく響かせるために少し長めに作った参詣笛、若者がカタカシガリに担いでいく井戸枠のような大太鼓。ジャガラキ(真鍮のシンバル)。小太鼓・・・・。この後には、洋服や紋付を着た村の親方衆が控えており、行列の進行に関する指令は、いっさい此処から発せられる、行列の最後は、輜重隊の荷車が四・五台続く。馬にも晴れ着をさせ、車には村の名を染め抜いた桐油をかぶせ、着更えや食料や酒瓶を詰め込んだ車の中には、びんつけ油の髪を光らせ、歯を黒く染めた中年の女たちが、赤子に乳房をふくませたりしながら、ガクンガクンと地響きに揺られていく・・・・。

囃子に合わせて唱える参詣の言葉。

さいぎさいぎ どっこいさいぎ おやまさはちだい こんごうどうさ 一になのはい

南無帰妙頂礼(なむきみょうちょうらい)

意味は分からぬ。いらぬ。息をととのえて、拭ったような秋空の中に浮き出た、端麗な山の姿に接すると、胸を包むさまざまな膜を正して、訳もなくひたすらに迸り出るもの。それが「さいぎさいぎ」なのである・・・・。

無事に山かけを終えると、若勢達は女の赤襦袢をまとい、鼻に白粉を塗ったり、お多福やひょっとこのお面をかぶり、山頂で採取した五葉の松を両手にかざして、女共ども一緒に、

ばだら ばだら ばだらよ いい山かけた

朔日(ついたち)山かけた ばだら ばだら ばだらよ

と、唄い踊りながら帰ってくる。赤い、鼻の長い天狗の面を前にぶら下げて、若い女共を追いかけまわす不屈者も出る。娘たちは悲鳴を上げて逃げ回るが、誰も本気で怒ったりしない。今日は「ばだらばだら」と、少しばかり羽目を外してもいいおめでたい日だからである・・・・。

(本文は石坂洋次郎氏の許可をえて掲載)とある